レゴ・シリアスプレイ有田で開催!!

2012年09月19日

ー佐賀県地域円卓会議事業委託ー

~有田の夢と未来を語り合う~

レゴ・シリアスプレイ 開催!

400年祭は有田町全体、町民一人ひとりが輝くように。そしてその輝きが100年先まで・・・そんな夢と未来を語り合うレゴ・シリアスプレイを開催します。

↑ ↑ ↑

クリックすると大きくなります!!

... レゴ・シリアスプレイとは・・・

レゴを用いた新たなコミュニケーション方法です。

子供の頃、遊んだレゴ。皆さんもなんとなく覚えているでしょうか。カラフルなブロック自由自在な組み合わせに夢中になった人も多いのではないかと思います。

レゴ・シリアスプレイでは、与えられたテーマをもとにブロックを用いて作品を創りそこに意味を付与し、今まで気づかなかった自己を発見するとともに、他者との対話を通して価値観の共有を目指します。

日時:9月29日(土)

受付 13:00~

開会 13:30~16:30

場所:有田町役場 町民ロビー

講師:青柳 達也氏(レゴシリアスプレイ・ファシリテーター)

先着50名の登録制となっております。

お問い合わせ、ご登録は陶都有田JCメンバーまで

※以前JCで行ったレゴ・シリアスプレイの様子です。

https://www.facebook.com/2012inkaratsuEneliteLEGO

今回は申し訳ございませんが、小学生以下のお子様のご参加をお断りいたしております。託児などの手配は現在調整中です。決まり次第、ご連絡いたします。

~有田の夢と未来を語り合う~

レゴ・シリアスプレイ 開催!

400年祭は有田町全体、町民一人ひとりが輝くように。そしてその輝きが100年先まで・・・そんな夢と未来を語り合うレゴ・シリアスプレイを開催します。

↑ ↑ ↑

クリックすると大きくなります!!

... レゴ・シリアスプレイとは・・・

レゴを用いた新たなコミュニケーション方法です。

子供の頃、遊んだレゴ。皆さんもなんとなく覚えているでしょうか。カラフルなブロック自由自在な組み合わせに夢中になった人も多いのではないかと思います。

レゴ・シリアスプレイでは、与えられたテーマをもとにブロックを用いて作品を創りそこに意味を付与し、今まで気づかなかった自己を発見するとともに、他者との対話を通して価値観の共有を目指します。

日時:9月29日(土)

受付 13:00~

開会 13:30~16:30

場所:有田町役場 町民ロビー

講師:青柳 達也氏(レゴシリアスプレイ・ファシリテーター)

先着50名の登録制となっております。

お問い合わせ、ご登録は陶都有田JCメンバーまで

※以前JCで行ったレゴ・シリアスプレイの様子です。

https://www.facebook.com/2012inkaratsuEneliteLEGO

今回は申し訳ございませんが、小学生以下のお子様のご参加をお断りいたしております。託児などの手配は現在調整中です。決まり次第、ご連絡いたします。

有田地域活性化プランコンテスト! 映像

2012年03月27日

2月17,18,19日に行われました有田地域活性化プランコンテストのプラン発表の映像が出来上がりました。

佐賀インターネット放送局さんのご協力でこの映像は出来上がっています。

http://youtu.be/uZR72YV33cs

2時間と言う長丁場ですが、どうぞご覧ください!!!

実行委員の佐賀大学生さん達の頑張りも見て下さいね!!すごく堂々としていてかっこいいですよ。

佐賀インターネット放送局さんのご協力でこの映像は出来上がっています。

http://youtu.be/uZR72YV33cs

2時間と言う長丁場ですが、どうぞご覧ください!!!

実行委員の佐賀大学生さん達の頑張りも見て下さいね!!すごく堂々としていてかっこいいですよ。

志賀克洋氏有田学講演会@小路庵

2012年03月13日

昨日、女性懇話会さんが主宰されたまちづくり勉強会の内容です。

くがフィルターがかかっているのであしからず・・・

有田学 志賀克洋先生 @小路庵 3月12日18:40~21:30

地域づくりは自分たちが行うもの。日常の生活を行いつつ、行うことが地域づくりである。講師の話を聞いているだけでできるのであれば全国の地域は良くなっているはず。ではだれが悪いのか?それは地域の人。地域の人が実行しなければ解決しない。

行政、大型企業が来たからと言って町が良くなるわけではない。内発型地域振興。そういったものを行っていく人が増えていく事で有田が変わっていく。今までの5回で出してきた企画書などを有田に落とし込み、有田で行うことで有田は変わっていくだろう。

上杉鷹山の話。彼は250年前の米沢藩で地域づくりはほとんど行っている。ということは地域づくりについてほとんど成長していないということだ。農業の6次産業も彼が始めた(養蚕業→反物作り、ベニバナ→口紅、ゆでもち→峠で売るなど)藩校教育に力を入れた。

有田学は有田ならではのものを作っていかなければならい。

地域に必要とされる企業、団体であれば地域も残る事ができる。地域がなければ団体も企業も残らない。

旬の時期に旬のものをその場で売る。これが日本的。売ればもうかる、ではない。ネットで販売すれば簡単だが、そんなことをしても意味がない。その場に来てもらうことで商品以外のものを売る事ができる。それが地域の矜持である。

日本は20年来成長していない。文化による町づくり→文化で飯は食えないと言われた。しかしこれからは文化でしか飯は食えない。福祉、文化、農業が大切。農業をないがしろにしている国は良い国ではない。農業が全てのキーを握っている。共に食べ、美味しいを共有していく事が地域を繋げていくこと。

サッチャー、レーガン、小泉が始めたお金をもうけている人がもっと儲かる事で底辺が上がるという考え方だが、これは違う。お金を持っている人は選挙にも力を持っていく。選挙に関係のない力のない人のことを無視されるようになる。TPPの問題。これも農業だけの問題ではない。

竹田は高齢者率日本一になった。高齢者の人は将来が不安でお金を使わない。高齢者という購買層が減ることはない。イオンの3本柱アジア、◎◎(聞きとれなかった)、シニア。デパート、スーパーでは業績を落としているが、小売業で業績が落ちていない業種はコンビニだけ。コンビニは社会にとって必要な社会資本と言う考え方をしている。商品を売るのではなくサービスを売っている。

商店街が地域の中心であるべき。生活必需品を買うことができる、人が集まる。これを今コンビニが担っている。地域になって欠かせない店になっている。コンビニに頼っていてはいけない。商店街が担わなければならない。しかし、ここまで来るとコンビニと手を組むしかないようになってきているのではないか?

2010年日蘭交流400年記念フォーラムで駐日オランダ大使が「伊万里」の話をされている。

高齢者仕様のやきものが必要になるのではないか?ニーズがあるはず。値段の競争をしなければならないようなものは日本では無理ではないか?

「核家族から単家族へ」匠雅音著

竹田の岡城築城800年祭の事例

天守閣を作る。20日間だけ作る許可が下りた。20日でさらに戻すという限定。分厚いゴムシートを張り、コンクリートを打って作った。瓦は発砲スチロールで作った。しかし、式典、神事を必ず行った。そのたびにテレビなどで取り上げてもらった。3000万以上かかったが、市役所は400万しか出せなかった。翌日が落成式の日に台風が来た。宮大工さんが神楽舞などを舞った。そのおかげか知らないが、台風の被害は瓦が一枚飛んだだけだった。足りないお金はグッズを売って作った。それで1000万円は稼いだ。しかし足りないものはいろんな機会でうった。

キチンとした理想や理念がないと地域のためにならない。そういったものを理解できない首長がいないと難しい。ただし、若い人にそれが引きついでいく限りは失敗ではない。

地場の素材を使って物を作ろうということがいい。まず、作らないといけない。そうしなければ先に進まない。地域の産物はどこかに持っていく、どこかに送ろうということの繰り返しで育っていく。みんなで育てていくしかない。

イベントをするだけでは意味がない。人口が増えていくようなことをしなければ地域は作れない。

東日本大震災はもしかしたら戦後何十年間かで本来ならば作ってはいけないような潟、浜辺に住宅地や工場を作ったのではないか?潰れてしまったところは自然として残していく事の方が安心なのではないか?メモリアルパークなど。自然に対して謙虚な町づくり。利根川は河川工事をすればするほど災害被害額が大きくなっていく。経済成長の間違い。ナイル川の氾濫。加藤清正の灌漑。単に防波壁を作ればいいというものではない。

周辺地域から暮らしやすい中心地に人が集まっていくということを考えなければいけない。商店街のコミュニティ共同体を形成するということも考えなければならない。周辺からの移動。どうしても不便なところに住みたいと言う人は仕方がないが、そうではない人に対しては流入してもらい、中心商店街のコミュニティを形成していく事も真剣に考えなければならない。これは行政も考えること。

守らなければならいもの、信条を通さなければならないものには命をかけても行わなければならないのに、まちづくりにはそれができていない。だからまちづくりは甘い。簡単に諦めてはいけない。米の歴史には身代潰して水路を作ったり、木を植えたりしていた。木を植え、半世紀かけて水を呼んだ。そういった歴史に感謝しなければならない。簡単に諦めてはいけない。すぐには結果は出ない。

ユートピア=no where w=私たち 私達が動くことで now here=今ここに

私達が動けば何もないところが、ユートピアになる。

地域鎖国。エネルギー、水、食料の調達←地元のものでまかなえるようにする。

国に期待しても何もしてはくれない。末端市町村は国からも県からも言われて辛い。県は国から来た資料をそのままコピーして市町に持っていくだけ。(そうか??私が知っている佐賀県の職員さんのほとんどはすごくできる人が多いと思うけど・・・大分県は違うの??)

知恵を出し合い、地域で自衛していかなければならない。そのために商店街で地元のものが買えるようにしなければならない。

戦略と戦術は違う。戦略はプラン、戦術はツール。そして必要なのは戦闘員が必要。軌道修正しながら行っていく事が地域活性化である。

原田議員より報告(松尾佳昭さんが調べたもの)

学校給食の去年の4月から1月までの野菜の地元産の割合

玉ねぎ町内産6割 葉物野菜は伊万里産まで加えるとほとんどがまかなっている。

米は作付は2割減り、収穫量は1割減っている。

2条大麦、米、玉ねぎ、高菜が主要産品

高くても地場のものを買うことが地域を育てることにつながる。

くがフィルターがかかっているのであしからず・・・

有田学 志賀克洋先生 @小路庵 3月12日18:40~21:30

地域づくりは自分たちが行うもの。日常の生活を行いつつ、行うことが地域づくりである。講師の話を聞いているだけでできるのであれば全国の地域は良くなっているはず。ではだれが悪いのか?それは地域の人。地域の人が実行しなければ解決しない。

行政、大型企業が来たからと言って町が良くなるわけではない。内発型地域振興。そういったものを行っていく人が増えていく事で有田が変わっていく。今までの5回で出してきた企画書などを有田に落とし込み、有田で行うことで有田は変わっていくだろう。

上杉鷹山の話。彼は250年前の米沢藩で地域づくりはほとんど行っている。ということは地域づくりについてほとんど成長していないということだ。農業の6次産業も彼が始めた(養蚕業→反物作り、ベニバナ→口紅、ゆでもち→峠で売るなど)藩校教育に力を入れた。

有田学は有田ならではのものを作っていかなければならい。

地域に必要とされる企業、団体であれば地域も残る事ができる。地域がなければ団体も企業も残らない。

旬の時期に旬のものをその場で売る。これが日本的。売ればもうかる、ではない。ネットで販売すれば簡単だが、そんなことをしても意味がない。その場に来てもらうことで商品以外のものを売る事ができる。それが地域の矜持である。

日本は20年来成長していない。文化による町づくり→文化で飯は食えないと言われた。しかしこれからは文化でしか飯は食えない。福祉、文化、農業が大切。農業をないがしろにしている国は良い国ではない。農業が全てのキーを握っている。共に食べ、美味しいを共有していく事が地域を繋げていくこと。

サッチャー、レーガン、小泉が始めたお金をもうけている人がもっと儲かる事で底辺が上がるという考え方だが、これは違う。お金を持っている人は選挙にも力を持っていく。選挙に関係のない力のない人のことを無視されるようになる。TPPの問題。これも農業だけの問題ではない。

竹田は高齢者率日本一になった。高齢者の人は将来が不安でお金を使わない。高齢者という購買層が減ることはない。イオンの3本柱アジア、◎◎(聞きとれなかった)、シニア。デパート、スーパーでは業績を落としているが、小売業で業績が落ちていない業種はコンビニだけ。コンビニは社会にとって必要な社会資本と言う考え方をしている。商品を売るのではなくサービスを売っている。

商店街が地域の中心であるべき。生活必需品を買うことができる、人が集まる。これを今コンビニが担っている。地域になって欠かせない店になっている。コンビニに頼っていてはいけない。商店街が担わなければならない。しかし、ここまで来るとコンビニと手を組むしかないようになってきているのではないか?

2010年日蘭交流400年記念フォーラムで駐日オランダ大使が「伊万里」の話をされている。

高齢者仕様のやきものが必要になるのではないか?ニーズがあるはず。値段の競争をしなければならないようなものは日本では無理ではないか?

「核家族から単家族へ」匠雅音著

竹田の岡城築城800年祭の事例

天守閣を作る。20日間だけ作る許可が下りた。20日でさらに戻すという限定。分厚いゴムシートを張り、コンクリートを打って作った。瓦は発砲スチロールで作った。しかし、式典、神事を必ず行った。そのたびにテレビなどで取り上げてもらった。3000万以上かかったが、市役所は400万しか出せなかった。翌日が落成式の日に台風が来た。宮大工さんが神楽舞などを舞った。そのおかげか知らないが、台風の被害は瓦が一枚飛んだだけだった。足りないお金はグッズを売って作った。それで1000万円は稼いだ。しかし足りないものはいろんな機会でうった。

キチンとした理想や理念がないと地域のためにならない。そういったものを理解できない首長がいないと難しい。ただし、若い人にそれが引きついでいく限りは失敗ではない。

地場の素材を使って物を作ろうということがいい。まず、作らないといけない。そうしなければ先に進まない。地域の産物はどこかに持っていく、どこかに送ろうということの繰り返しで育っていく。みんなで育てていくしかない。

イベントをするだけでは意味がない。人口が増えていくようなことをしなければ地域は作れない。

東日本大震災はもしかしたら戦後何十年間かで本来ならば作ってはいけないような潟、浜辺に住宅地や工場を作ったのではないか?潰れてしまったところは自然として残していく事の方が安心なのではないか?メモリアルパークなど。自然に対して謙虚な町づくり。利根川は河川工事をすればするほど災害被害額が大きくなっていく。経済成長の間違い。ナイル川の氾濫。加藤清正の灌漑。単に防波壁を作ればいいというものではない。

周辺地域から暮らしやすい中心地に人が集まっていくということを考えなければいけない。商店街のコミュニティ共同体を形成するということも考えなければならない。周辺からの移動。どうしても不便なところに住みたいと言う人は仕方がないが、そうではない人に対しては流入してもらい、中心商店街のコミュニティを形成していく事も真剣に考えなければならない。これは行政も考えること。

守らなければならいもの、信条を通さなければならないものには命をかけても行わなければならないのに、まちづくりにはそれができていない。だからまちづくりは甘い。簡単に諦めてはいけない。米の歴史には身代潰して水路を作ったり、木を植えたりしていた。木を植え、半世紀かけて水を呼んだ。そういった歴史に感謝しなければならない。簡単に諦めてはいけない。すぐには結果は出ない。

ユートピア=no where w=私たち 私達が動くことで now here=今ここに

私達が動けば何もないところが、ユートピアになる。

地域鎖国。エネルギー、水、食料の調達←地元のものでまかなえるようにする。

国に期待しても何もしてはくれない。末端市町村は国からも県からも言われて辛い。県は国から来た資料をそのままコピーして市町に持っていくだけ。(そうか??私が知っている佐賀県の職員さんのほとんどはすごくできる人が多いと思うけど・・・大分県は違うの??)

知恵を出し合い、地域で自衛していかなければならない。そのために商店街で地元のものが買えるようにしなければならない。

戦略と戦術は違う。戦略はプラン、戦術はツール。そして必要なのは戦闘員が必要。軌道修正しながら行っていく事が地域活性化である。

原田議員より報告(松尾佳昭さんが調べたもの)

学校給食の去年の4月から1月までの野菜の地元産の割合

玉ねぎ町内産6割 葉物野菜は伊万里産まで加えるとほとんどがまかなっている。

米は作付は2割減り、収穫量は1割減っている。

2条大麦、米、玉ねぎ、高菜が主要産品

高くても地場のものを買うことが地域を育てることにつながる。

ボランティア情報 佐賀

2011年11月25日

先程、佐賀県社会福祉協議会さんからメール便が届きました。

その中にはどこかで見たようなお顔がいっぱいの表紙の冊子が・・・

有田町で活動されている 「有田町矢車草の会」のみなさんではないですか!!

素敵な笑顔でした。

今週末の女性フェスタにも参加されると思います。

気になる方はぜひ27日に炎の博記念堂で行われる女性フェスタでお声かけをしてみてはいかがでしょうか???

この冊子はべんじゃら広場にありますので良かったらもらいに来てくださいね!

その中にはどこかで見たようなお顔がいっぱいの表紙の冊子が・・・

有田町で活動されている 「有田町矢車草の会」のみなさんではないですか!!

素敵な笑顔でした。

今週末の女性フェスタにも参加されると思います。

気になる方はぜひ27日に炎の博記念堂で行われる女性フェスタでお声かけをしてみてはいかがでしょうか???

この冊子はべんじゃら広場にありますので良かったらもらいに来てくださいね!

陶都有田青年会議所創立40周年記念

2011年11月02日

10月30日に陶都有田青年会議所の創立40周年記念の事業と式典、懇親会がありました。

私も参加。

会員が9名しかいないので一人何役もこなさないといけないので、大変(笑)

午前中は水澤心吾さんの一人芝居「決断命のビザ SEMPO 杉原千畝物語」のリハーサル。

小道具は大きな旅行鞄、大道具になるのかな?は机と椅子。

机と椅子は香蘭社さんからお借りしました。本当に古いもので、もしかしたら時代的にもあっているものだったかもしれません。

13時からは上演。

かなり感動しました。

本当に感動しました。

一人芝居の熱さと圧が凄かった!

そして杉原千畝さんの生きざまも凄かった。

もっとたくさんの児童、生徒のみなさんに観てもらいたかったと思いました。昨日、金丸教育長にお会いした時も同じような事をおっしゃっていました。本当に子どもたちに観てもらいたかった。

夕方からは式典でした。

町長をはじめとして町議、県議、OB、町内のCSOの代表の方々、他の県内JCの方々、マイセン有田友好協会のみなさんがいらしていました。

その中でマイセン有田友好協会さんへの感謝状の贈呈や、

歴代OBの紹介

45周年へ向けた提言等も行われました。

提言の内容は「これから先100年輝く有田であるために」どんな事をすべきか。

他産地、町内外の若者を巻き込んで行くべきではないか?

そのために「有田焼創業400年祭」→「日本磁器創業400年祭」とした方がいいのではないか・・・・

昨日の佐賀新聞にも載っていたので、ご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

400周年祭まであと5年、頑張りましょう!

私も参加。

会員が9名しかいないので一人何役もこなさないといけないので、大変(笑)

午前中は水澤心吾さんの一人芝居「決断命のビザ SEMPO 杉原千畝物語」のリハーサル。

小道具は大きな旅行鞄、大道具になるのかな?は机と椅子。

机と椅子は香蘭社さんからお借りしました。本当に古いもので、もしかしたら時代的にもあっているものだったかもしれません。

13時からは上演。

かなり感動しました。

本当に感動しました。

一人芝居の熱さと圧が凄かった!

そして杉原千畝さんの生きざまも凄かった。

もっとたくさんの児童、生徒のみなさんに観てもらいたかったと思いました。昨日、金丸教育長にお会いした時も同じような事をおっしゃっていました。本当に子どもたちに観てもらいたかった。

夕方からは式典でした。

町長をはじめとして町議、県議、OB、町内のCSOの代表の方々、他の県内JCの方々、マイセン有田友好協会のみなさんがいらしていました。

その中でマイセン有田友好協会さんへの感謝状の贈呈や、

歴代OBの紹介

45周年へ向けた提言等も行われました。

提言の内容は「これから先100年輝く有田であるために」どんな事をすべきか。

他産地、町内外の若者を巻き込んで行くべきではないか?

そのために「有田焼創業400年祭」→「日本磁器創業400年祭」とした方がいいのではないか・・・・

昨日の佐賀新聞にも載っていたので、ご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

400周年祭まであと5年、頑張りましょう!

森本CIOまちづくり講演会

2011年10月13日

昨日は森本佐賀県最高情報統括監によるまちづくり講演会が開催されました。

広報を始めて1週間という短い期間でも開催でしたが、20名以上の方の参加があったようでした。

「元気なまち」になりたいというまちは多いけれど、「元気なまち」ってどんなまちなんでしょうか?

そんな問いかけから始まった講演会でした。

成功の6つの条件

・リーダーシップの存在

・才能あるよそ者

・地域資源の発掘

・人づくりから着手

・マーケティングの実践

・ICTの活用

この6つの中のすべての条件に当てはまっているのが、上勝町と海士町だそうです。

今回、有田工業高等学校から中間考査直前というのに4人の生徒さんが参加してくださいました。

卒業制作で有田町のまちづくりについて取り組んでいるそうです。

すごくないですか???まだ18歳ですよ。

そんな若者が有田にいるって事が嬉しいですね。

高校3年生の彼女たち。きっと進学や就職で有田を離れるんだと思います。

それでも、come back salmonのように有田に戻ってきてくれたら・・・とも思います。有田に帰ってこれる状況を作るのが今の私たち世代の役割なのかもしれない・・・とも思います。

川北氏の講演会でもありましたが、「協働の先の総働」と同じと思うんですが、森本さんもまちづくりに成功しているところは「総力戦」と仰っていました。

高校生からではなく、もっと小さな子どもたちからお年寄りまでみんなが関わり、応援してくれるようなまちづくりを目指さなければなりませんね。

昨日はUSTは今回は行っていません。ですが、映像は残しております。

今後どういった形になるかは分かりませんが、お見せできるようになればいいと思います。

最後に・・・

有田焼創業400年祭ではなく、日本磁器創業400年祭の方が良いんじゃないかって陶都有田JCの中で話が出ていました。それを今回、森本さんはじめいろんな方々に聞いて頂きました。

有田だけにとどまらず、日本全体で考えることも大切なのではないかな?と思います。みなさん、どう思われますか?

広報を始めて1週間という短い期間でも開催でしたが、20名以上の方の参加があったようでした。

「元気なまち」になりたいというまちは多いけれど、「元気なまち」ってどんなまちなんでしょうか?

そんな問いかけから始まった講演会でした。

成功の6つの条件

・リーダーシップの存在

・才能あるよそ者

・地域資源の発掘

・人づくりから着手

・マーケティングの実践

・ICTの活用

この6つの中のすべての条件に当てはまっているのが、上勝町と海士町だそうです。

今回、有田工業高等学校から中間考査直前というのに4人の生徒さんが参加してくださいました。

卒業制作で有田町のまちづくりについて取り組んでいるそうです。

すごくないですか???まだ18歳ですよ。

そんな若者が有田にいるって事が嬉しいですね。

高校3年生の彼女たち。きっと進学や就職で有田を離れるんだと思います。

それでも、come back salmonのように有田に戻ってきてくれたら・・・とも思います。有田に帰ってこれる状況を作るのが今の私たち世代の役割なのかもしれない・・・とも思います。

川北氏の講演会でもありましたが、「協働の先の総働」と同じと思うんですが、森本さんもまちづくりに成功しているところは「総力戦」と仰っていました。

高校生からではなく、もっと小さな子どもたちからお年寄りまでみんなが関わり、応援してくれるようなまちづくりを目指さなければなりませんね。

昨日はUSTは今回は行っていません。ですが、映像は残しております。

今後どういった形になるかは分かりませんが、お見せできるようになればいいと思います。

最後に・・・

有田焼創業400年祭ではなく、日本磁器創業400年祭の方が良いんじゃないかって陶都有田JCの中で話が出ていました。それを今回、森本さんはじめいろんな方々に聞いて頂きました。

有田だけにとどまらず、日本全体で考えることも大切なのではないかな?と思います。みなさん、どう思われますか?

会員会議所!

2011年03月30日

昨日(3月29日)は公益社団法人日本青年会議所九州地区佐賀ブロック協議会さんが赤絵町工房内で会員会議所を開催されました。

今回も佐賀ブロック協議会さんに対しての場所の提供という支援です。

ジャスト19時に始まって、22時近くまでみっちり会議が行われていました。

1時間ごとに休憩も入り、緊張感の切れない会議だったと思います。

CSOらしくない・・・・そんな感じでしょうか?

CSOの皆さんの活動場所や発表会、会議会場などとして赤絵町工房もお貸ししております。

ご利用の際はCSOサポートセンターべんじゃら広場までご連絡ください。

℡ 0955-41-1517 担当CSOサポーター久家(クガ)

今回も佐賀ブロック協議会さんに対しての場所の提供という支援です。

ジャスト19時に始まって、22時近くまでみっちり会議が行われていました。

1時間ごとに休憩も入り、緊張感の切れない会議だったと思います。

CSOらしくない・・・・そんな感じでしょうか?

CSOの皆さんの活動場所や発表会、会議会場などとして赤絵町工房もお貸ししております。

ご利用の際はCSOサポートセンターべんじゃら広場までご連絡ください。

℡ 0955-41-1517 担当CSOサポーター久家(クガ)

ドイツからのお客様

2010年11月02日

先週の日曜日(10月31日)にドイツからお客様がいらっしゃいました。

有田の姉妹都市はドイツのマイセン市だからそこからの

お客様でしょ?

思われた方!鋭いですが、違います。

今回は鳥栖青年会議所さんが交流を持たれている

ドイツ青年会議所の方々が有田を訪問されたんです!

以前もブログで紹介いたしましたが、6月27日に青年会議所佐賀ブロック会員大会が有田町で行われたのですが、

その午前中に「有田の魅力をさぐる」事業としてまち歩きと焼物体験をしていただきました。

その時の絵付け、手びねりの印象が深かったらしく、今回ドイツからのお客さまに是非焼物体験をして欲しいということでした。

なんか、嬉しいですね。

有田の良さを他の地域の方々が広めてくださる!しかも外国にまで!

今回も有田ポーセリンパークで体験されました。

なんでここは日本らしくない建物なんだ!

という質問に対して拙い英語とドイツ語を駆使して説明をしましたが、多分何となくは伝わったと思います(希望)

本当はドレスデンにあるツヴィンガー宮殿のレプリカなんだよとか、有田とマイセンは姉妹都市なんだよとか、もっと伝えたかったんですが、私の能力不足で無理だした(涙)

陶都有田青年会議所の松本理事長(着物の方です)はかなりの長身なのですが、さすがにドイツの方々に囲まれると・・・

みなさん大きかったです。

このドイツ青年会議所の方々が日本にいらしてた理由は青年会議所の世界大会が大阪で行われているからです。

JCI世界会議

この大会に参加されるためにドイツから日本にいらして、佐賀、広島とたずねられたそうです。

日本の思い出が有田での焼物体験も入ることが嬉しい。

急いで焼きあげて、5日にはお渡しできるようにされるそうです。

(有田の人からするとそんなバカなっていうようなあり得ない日程です。)

有田の姉妹都市はドイツのマイセン市だからそこからの

お客様でしょ?

思われた方!鋭いですが、違います。

今回は鳥栖青年会議所さんが交流を持たれている

ドイツ青年会議所の方々が有田を訪問されたんです!

以前もブログで紹介いたしましたが、6月27日に青年会議所佐賀ブロック会員大会が有田町で行われたのですが、

その午前中に「有田の魅力をさぐる」事業としてまち歩きと焼物体験をしていただきました。

その時の絵付け、手びねりの印象が深かったらしく、今回ドイツからのお客さまに是非焼物体験をして欲しいということでした。

なんか、嬉しいですね。

有田の良さを他の地域の方々が広めてくださる!しかも外国にまで!

今回も有田ポーセリンパークで体験されました。

なんでここは日本らしくない建物なんだ!

という質問に対して拙い英語とドイツ語を駆使して説明をしましたが、多分何となくは伝わったと思います(希望)

本当はドレスデンにあるツヴィンガー宮殿のレプリカなんだよとか、有田とマイセンは姉妹都市なんだよとか、もっと伝えたかったんですが、私の能力不足で無理だした(涙)

陶都有田青年会議所の松本理事長(着物の方です)はかなりの長身なのですが、さすがにドイツの方々に囲まれると・・・

みなさん大きかったです。

このドイツ青年会議所の方々が日本にいらしてた理由は青年会議所の世界大会が大阪で行われているからです。

JCI世界会議

この大会に参加されるためにドイツから日本にいらして、佐賀、広島とたずねられたそうです。

日本の思い出が有田での焼物体験も入ることが嬉しい。

急いで焼きあげて、5日にはお渡しできるようにされるそうです。

(有田の人からするとそんなバカなっていうようなあり得ない日程です。)

有田の歴史絵本褒賞

2010年10月18日

土曜日の佐賀新聞みました?

佐賀新聞さんからの取材があるということで、私は陶都有田青年会議所の事務所に取材の取材に行ってきました。

取材しに行ったのは

陶都有田青年会議所さんがAWARDS JAPAN2010 にて「有田の歴史絵本作成事業」が会頭特別賞を受賞についてです。

陶都有田青年会議所が作られた有田の歴史絵本作成事業の資料。

満面の笑みの松本理事長!

この本はあとがきが本当に良いんです。

良いこと書いてあるんです。

読んでいただきたいと思います。

「有田偉人ものがたり その一 李参平」はべんじゃら広場でも取り扱いしています。

佐賀新聞さんからの取材があるということで、私は陶都有田青年会議所の事務所に取材の取材に行ってきました。

取材しに行ったのは

陶都有田青年会議所さんがAWARDS JAPAN2010 にて「有田の歴史絵本作成事業」が会頭特別賞を受賞についてです。

陶都有田青年会議所が作られた有田の歴史絵本作成事業の資料。

満面の笑みの松本理事長!

この本はあとがきが本当に良いんです。

良いこと書いてあるんです。

読んでいただきたいと思います。

「有田偉人ものがたり その一 李参平」はべんじゃら広場でも取り扱いしています。

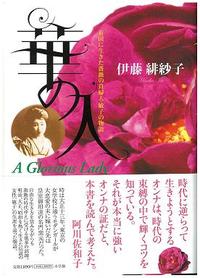

華の人 伊藤緋紗子氏

2010年07月09日

今日は作家の伊藤緋紗子さんがべんじゃら広場の1階有田一番館にいらしていました。

伊藤先生が書かれた「華の人」は私も読んだということは以前のブログでも紹介しましたが、今日はその本にサインをしていただきました。

ありがとうございます。

また、来月も有田にいらっしゃるそうです。

NBCラジオ佐賀さんに伊藤先生が出演して頂くけるように交渉中!!

来月もしかしたら、伊藤先生がラジオでおしゃべりされる機会があるかもしれません。

その時は、またご紹介いたします。

伊藤先生が書かれた「華の人」は私も読んだということは以前のブログでも紹介しましたが、今日はその本にサインをしていただきました。

ありがとうございます。

また、来月も有田にいらっしゃるそうです。

NBCラジオ佐賀さんに伊藤先生が出演して頂くけるように交渉中!!

来月もしかしたら、伊藤先生がラジオでおしゃべりされる機会があるかもしれません。

その時は、またご紹介いたします。

有田からGuten Tag!

2010年06月03日

ご存じの方も多いかと思いますが、

私、ラジオで喋っています。

『有田からGuten Tag!有田町ドイツ学教室通信』

として、有田のCSO『有田町ドイツ学教室』の活動内容をお話していました。

意外と聞いて下さっている方が多くて、

佐賀県のAMラジオの聴取率の高さに改めて驚かされます。

(特に有田がラジオを聞いている人が多いのかもしれませんが…)

ラジオでお話させてもらえるようになって、

もう3年目。

調子にのってドイツからの生中継もしてしまいました(笑)

そんな思い出深いコーナーももう直ぐなくなります。

改めて『よくしゃべったなぁ〜』と思います。

最近はあまりドイツ学教室にも参加できなくなってしまい

CSOサポーターとしてのお話しが多くなってしまいましたが…

いざ、なくなるとなると寂しいですね。

さぁ、今日は15時35分位から

NBCラジオ佐賀よりお話しします。

よかったら聞いて下さい。

さて、何を喋ろうかな?

私、ラジオで喋っています。

『有田からGuten Tag!有田町ドイツ学教室通信』

として、有田のCSO『有田町ドイツ学教室』の活動内容をお話していました。

意外と聞いて下さっている方が多くて、

佐賀県のAMラジオの聴取率の高さに改めて驚かされます。

(特に有田がラジオを聞いている人が多いのかもしれませんが…)

ラジオでお話させてもらえるようになって、

もう3年目。

調子にのってドイツからの生中継もしてしまいました(笑)

そんな思い出深いコーナーももう直ぐなくなります。

改めて『よくしゃべったなぁ〜』と思います。

最近はあまりドイツ学教室にも参加できなくなってしまい

CSOサポーターとしてのお話しが多くなってしまいましたが…

いざ、なくなるとなると寂しいですね。

さぁ、今日は15時35分位から

NBCラジオ佐賀よりお話しします。

よかったら聞いて下さい。

さて、何を喋ろうかな?

意見交換

2010年05月10日

今日は鳥栖からサポーターのポン太さんがいらっしゃいました。

メール、携帯、スカイプ。

普段はこういった道具を使って意見交換などを行っているのですが、

やはり直接、会って話をするとスムーズに進みますね。

今日は主に、先月行った「お結びウォーキング」の今後の可能性についてお話しました。

一度行い、面白い企画だったので今後も形を変えたり、場所を変えたりして行いたいと思っています。

実際に行う時はここでもご紹介しますので、ご協力お願いします!!

さて、べんじゃら広場ではスカイプが利用できます。

ネット会議などを行われる時はご相談くださいね。

メール、携帯、スカイプ。

普段はこういった道具を使って意見交換などを行っているのですが、

やはり直接、会って話をするとスムーズに進みますね。

今日は主に、先月行った「お結びウォーキング」の今後の可能性についてお話しました。

一度行い、面白い企画だったので今後も形を変えたり、場所を変えたりして行いたいと思っています。

実際に行う時はここでもご紹介しますので、ご協力お願いします!!

さて、べんじゃら広場ではスカイプが利用できます。

ネット会議などを行われる時はご相談くださいね。

タグ :CSOとす市民活動ネットワーク

春に思う・・・・

2010年04月06日

あっという間に4月も6日も過ぎました。

ブログの更新ができずに・・・

新年度も始まりましたし、先日『たら』さんからのコメントをいただたこともありまして

有田町どっとこむことなどをお話ししたいと思います。

特定非営利活動法人有田町どっとこむとは・・・・

有田のまちがどっとこむが「どっと混む」ようにという思いでたちがげられた団体です。

平成17年3月に特定非営利活動法人の認証を受けました。

現在の組織図です。クリックして下さい。大きくなります。

もともと観光と中間支援、窯業の振興から始まった団体ですが、

今は人づくり事業として学童保育「べんじゃらきっず」や合併した旧西有田町の「棚田の保全」も手掛けています。

NPO法人ですので会社と同じように自分たちで事業を立ち上げて、運営しています。

もちろん、税金の投入がないわけではありません。

助成金や事業に対する委託などがそうです。

今は棚田保全に対する助成を受けています。

棚田保全協議会のブログや開発した加工品を紹介したブログ、ネットショップもこのさがファンブログにあります。

さて、私の名前『on y va!』ですが、オニヴァと読みます。

フランス語で『さぁ、行こう!とか、さぁ、やろう!』という意味です。

英語の『Let’s go』よりもドイツ語の『Lass uns gehen!』よりも前向きな感じがします。

大好きな言葉の一つなんです。

そして大好きなピアノ曲のタイトルでもあります。

名前の通り、『さぁ、やろう!』と何事にも前向きに取り組みたいと思います。

佐賀のいろんなところで楽しい事業が立ち上がってきているようです。

いろんな団体、企業、行政と協働で行えたら何倍にも楽しさが広がる・・・・。

有田もいろいろできたらいいな!

ブログの更新ができずに・・・

新年度も始まりましたし、先日『たら』さんからのコメントをいただたこともありまして

有田町どっとこむことなどをお話ししたいと思います。

特定非営利活動法人有田町どっとこむとは・・・・

有田のまちがどっとこむが「どっと混む」ようにという思いでたちがげられた団体です。

平成17年3月に特定非営利活動法人の認証を受けました。

現在の組織図です。クリックして下さい。大きくなります。

もともと観光と中間支援、窯業の振興から始まった団体ですが、

今は人づくり事業として学童保育「べんじゃらきっず」や合併した旧西有田町の「棚田の保全」も手掛けています。

NPO法人ですので会社と同じように自分たちで事業を立ち上げて、運営しています。

もちろん、税金の投入がないわけではありません。

助成金や事業に対する委託などがそうです。

今は棚田保全に対する助成を受けています。

棚田保全協議会のブログや開発した加工品を紹介したブログ、ネットショップもこのさがファンブログにあります。

さて、私の名前『on y va!』ですが、オニヴァと読みます。

フランス語で『さぁ、行こう!とか、さぁ、やろう!』という意味です。

英語の『Let’s go』よりもドイツ語の『Lass uns gehen!』よりも前向きな感じがします。

大好きな言葉の一つなんです。

そして大好きなピアノ曲のタイトルでもあります。

名前の通り、『さぁ、やろう!』と何事にも前向きに取り組みたいと思います。

佐賀のいろんなところで楽しい事業が立ち上がってきているようです。

いろんな団体、企業、行政と協働で行えたら何倍にも楽しさが広がる・・・・。

有田もいろいろできたらいいな!

タグ :有田町どっとこむ

有田町づくり女性懇話会

2010年03月10日

今日は有田町文化協会会長、田中直良さんと有田町づくり女性懇話会の会長、西山美穂子さんをたずねました。

有田町文化協会の会長さんのお宅はさすが、文化協会長さんといった感じ。

お雛様の掛け軸や、お雛様がセンス良く飾られていました。

文化協会さんは学校や子どもたちに講師の派遣を行っているということでした。

詳しいことはまた、掲載します。

有田町づくり女性懇話会さん。

この方々の活動は最近のブログでもご紹介していましたが、

今回はその思いについてお聞きしてきました。

女性懇話会さんは主に「重要伝統的建物建築群指定地区」(内山地区)の賑わいを創出したいために活動されています。

今の季節は「有田雛のやきものまつり」で空き店舗を利用したレストランや観光案内所の運営などをされています。

今年はなんと7軒も運営されているんですよ。

だからと言って、その地区に住む人に強制的に協力してくれ!とは言わないそうです。

地区の中に住んでいる方が、気持ち良く

「楽しみができた」

と言ってもらえるように活動していきたい。

とおっしゃっています。

直接、その地区に住んでる方を助けるのではなく、周りからサポートする形を取ってらっしゃいます。

地区に住んでらっしゃる方に、あれをして、これをして・・・・といっても出来ないことが多いのです。

地区に住んでらっしゃる方に、あれをして、これをして・・・・といっても出来ないことが多いのです。

というのは年齢が高い方が多いとか、不況だとか、していても手ごたえがない・・・・などという理由があります。

だからこそ、女性懇話会の方々が「自分たちが何とかしなければいけない」と思っているのだそうです。

たとえばこの小路庵。

たとえばこの小路庵。

「おしゃべり小路庵」という地域のおばあちゃん、おじいちゃんたちへの場の提供を行われています。

月に一回の場の提供ですが、

「生きる張り合いができた」

とおっしゃってもらえることが一番うれしいと、今まで続けてきて良かったとおっしゃっていました。

また、公民館ではなく、小路庵で行うことにも意味があると。

おばあちゃんたちは公民館ではなく、小路庵に行くなら「お洒落して行こう」という気持ちになるそうです。

こういったことも強制されたら誰も参加しない。

自分から参加されることによって、楽しみが生まれ、次も、次もと参加してくださるそうです。

「人を巻き込むには一緒にご飯を食べることが一番いい!!

それも懇話会の得意技。」

とにこやかに話される西山さん、やはり素敵です。

おばあちゃんたちとお話しするときはこれからレコーダーを使いたいということでした。

それは、この地区のおばあちゃんたちしか知りえない伝統的な行事や、食事、習わしを残していきたいとおっしゃっていました。

これからはまだまだ出会っていない団体があると思う。

だからその方々に出会うことが楽しみだとおっしゃっていました。

そのために声高に「手伝って!参加して!協力して!」と叫ばずに

ボチボチ協力をして下さる方を探していくということです。

懇話会さんへの直接的な評価は少ないということですが、

周りの方々からのサポートや継続して行うことで、自分たちの意味を分かってくれるだろうとおっしゃっていました。

最後にブログの作成が苦手だということ。

それは私にもお手伝いできるかな?

これからもよろしくお願いします!!!

とても素敵な女性懇話会のみなさん、

3月23日まで、有田雛のやきものまつりで7軒のお店を出されています。

ぜひ、会いに来てください。

14日には炎の博記念堂で「女性フェスタ」も行われます。

こちらにもお越しください。

有田町文化協会の会長さんのお宅はさすが、文化協会長さんといった感じ。

お雛様の掛け軸や、お雛様がセンス良く飾られていました。

文化協会さんは学校や子どもたちに講師の派遣を行っているということでした。

詳しいことはまた、掲載します。

有田町づくり女性懇話会さん。

この方々の活動は最近のブログでもご紹介していましたが、

今回はその思いについてお聞きしてきました。

女性懇話会さんは主に「重要伝統的建物建築群指定地区」(内山地区)の賑わいを創出したいために活動されています。

今の季節は「有田雛のやきものまつり」で空き店舗を利用したレストランや観光案内所の運営などをされています。

今年はなんと7軒も運営されているんですよ。

だからと言って、その地区に住む人に強制的に協力してくれ!とは言わないそうです。

地区の中に住んでいる方が、気持ち良く

「楽しみができた」

と言ってもらえるように活動していきたい。

とおっしゃっています。

直接、その地区に住んでる方を助けるのではなく、周りからサポートする形を取ってらっしゃいます。

地区に住んでらっしゃる方に、あれをして、これをして・・・・といっても出来ないことが多いのです。

地区に住んでらっしゃる方に、あれをして、これをして・・・・といっても出来ないことが多いのです。というのは年齢が高い方が多いとか、不況だとか、していても手ごたえがない・・・・などという理由があります。

だからこそ、女性懇話会の方々が「自分たちが何とかしなければいけない」と思っているのだそうです。

たとえばこの小路庵。

たとえばこの小路庵。「おしゃべり小路庵」という地域のおばあちゃん、おじいちゃんたちへの場の提供を行われています。

月に一回の場の提供ですが、

「生きる張り合いができた」

とおっしゃってもらえることが一番うれしいと、今まで続けてきて良かったとおっしゃっていました。

また、公民館ではなく、小路庵で行うことにも意味があると。

おばあちゃんたちは公民館ではなく、小路庵に行くなら「お洒落して行こう」という気持ちになるそうです。

こういったことも強制されたら誰も参加しない。

自分から参加されることによって、楽しみが生まれ、次も、次もと参加してくださるそうです。

「人を巻き込むには一緒にご飯を食べることが一番いい!!

それも懇話会の得意技。」

とにこやかに話される西山さん、やはり素敵です。

おばあちゃんたちとお話しするときはこれからレコーダーを使いたいということでした。

それは、この地区のおばあちゃんたちしか知りえない伝統的な行事や、食事、習わしを残していきたいとおっしゃっていました。

これからはまだまだ出会っていない団体があると思う。

だからその方々に出会うことが楽しみだとおっしゃっていました。

そのために声高に「手伝って!参加して!協力して!」と叫ばずに

ボチボチ協力をして下さる方を探していくということです。

懇話会さんへの直接的な評価は少ないということですが、

周りの方々からのサポートや継続して行うことで、自分たちの意味を分かってくれるだろうとおっしゃっていました。

最後にブログの作成が苦手だということ。

それは私にもお手伝いできるかな?

これからもよろしくお願いします!!!

とても素敵な女性懇話会のみなさん、

3月23日まで、有田雛のやきものまつりで7軒のお店を出されています。

ぜひ、会いに来てください。

14日には炎の博記念堂で「女性フェスタ」も行われます。

こちらにもお越しください。

李参平の絵本発行

2010年01月26日

陶都有田青年会議所さんが絵本を発行されました。

有田偉人ものがたりその一

李参平

この本は昨年の12月21日に発行されました。

企画・編集は社団法人陶都有田青年会議所

イラスト・タイトルデザインは陶祖李参平窯の金ヶ江美里さん

可愛い絵ですよね。

実は絵を描いている金ヶ江さんとは知り合いなので

彼女が作画しているときから見ていたので

なんだか不思議な感じです。

この本は子どもたちに有田の町を誇りに思ってもらいたいという思いから作られました。

その二、その三とこれからも続けていく予定だそうです。

詳しいことは陶都有田青年会議所までご連絡ください。

有田町大樽1-4-1 有田商工会議所1階

電話0955-42-2097

有田偉人ものがたりその一

李参平

この本は昨年の12月21日に発行されました。

企画・編集は社団法人陶都有田青年会議所

イラスト・タイトルデザインは陶祖李参平窯の金ヶ江美里さん

可愛い絵ですよね。

実は絵を描いている金ヶ江さんとは知り合いなので

彼女が作画しているときから見ていたので

なんだか不思議な感じです。

この本は子どもたちに有田の町を誇りに思ってもらいたいという思いから作られました。

その二、その三とこれからも続けていく予定だそうです。

詳しいことは陶都有田青年会議所までご連絡ください。

有田町大樽1-4-1 有田商工会議所1階

電話0955-42-2097

カンボジア報告会

2009年12月14日

12日にCSOサポートセンターべんじゃら広場で

内閣府主催カンボジア派遣事業の報告会を行いました。

これはカンボジア派遣が決まった佐賀大学生の深村さんが

持って行く佐賀県のお土産は有田焼しかない!!ということで

有田の企業さんに協賛していただいたものです。

協賛していただいた企業さんから条件がありました。

それは「報告会開いてくれること」

ということで報告会開催!!

佐賀IYEOとCSOサポートセンターべんじゃら広場のコラボイベント!!

カンボジア派遣団 報告会

前回も書いたかもしれませんが、

深村さんは私が佐賀県子ども会連盟主催の「訪韓少年の翼」に

参加してくれた方です。

しかも、私が初めてインストラクターとして関わった年に参加してくれました。

こういった縁が繋がるって良いですね。

ちなみに協賛企業

株式会社香蘭社

有限会社梶貞製陶所

株式会社陶悦窯

陶祖李参平窯

有田商工会議所

あの狭いべんじゃら広場に17人も集まって下さいました。

有田、伊万里地区で青年の船等に参加されたOBの方も

べんじゃら広場に来て下さいました。

引っ越しをしてからべんじゃら広場でこう言ったイベントを行うことがなかったので

CSO活動サポートセンターべんじゃら広場として

本当にいいイベントでした。

最後は企業代表として

香蘭社の副社長 深川祐次さんから激励の言葉を頂いて終わることが出来ました。

とても有意義な2時間でした。

内閣府主催カンボジア派遣事業の報告会を行いました。

これはカンボジア派遣が決まった佐賀大学生の深村さんが

持って行く佐賀県のお土産は有田焼しかない!!ということで

有田の企業さんに協賛していただいたものです。

協賛していただいた企業さんから条件がありました。

それは「報告会開いてくれること」

ということで報告会開催!!

佐賀IYEOとCSOサポートセンターべんじゃら広場のコラボイベント!!

カンボジア派遣団 報告会

前回も書いたかもしれませんが、

深村さんは私が佐賀県子ども会連盟主催の「訪韓少年の翼」に

参加してくれた方です。

しかも、私が初めてインストラクターとして関わった年に参加してくれました。

こういった縁が繋がるって良いですね。

ちなみに協賛企業

株式会社香蘭社

有限会社梶貞製陶所

株式会社陶悦窯

陶祖李参平窯

有田商工会議所

あの狭いべんじゃら広場に17人も集まって下さいました。

有田、伊万里地区で青年の船等に参加されたOBの方も

べんじゃら広場に来て下さいました。

引っ越しをしてからべんじゃら広場でこう言ったイベントを行うことがなかったので

CSO活動サポートセンターべんじゃら広場として

本当にいいイベントでした。

最後は企業代表として

香蘭社の副社長 深川祐次さんから激励の言葉を頂いて終わることが出来ました。

とても有意義な2時間でした。

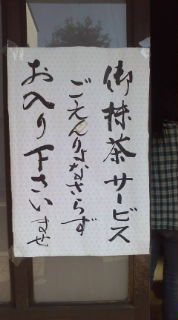

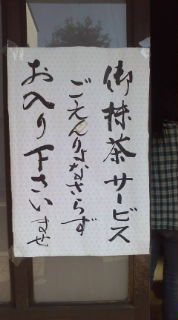

小路庵♪

2009年12月02日

今年も、やはり行ってしまいました。

ここの誘惑には勝てません・・・・

毎年、2回は必ず行ってしまいます。

ひどい時は3回も、4回も。

この「小路庵」(しゅうじあん)というお店。

普通の古民家レストランではありません。

なんてったって、毎日は開いていません。

有田でイベントがあっている時だけ開いています。

でも陶器市は開いていません。

地元産にこだわっています!!

そしてなんてったって、

「有田町づくりグループ女性懇話会」のメンバーが企画運営しているんです。

一年に何度も通うということは

同じイベント期間中に通ってしまう!ということです。

この古民家、素敵ですよね。

ここのお宅は東洋陶器(現TOTO)の社長も務めらた江副孫衛門さんのお宅だったところを女性懇話会のメンバーが町家の再生として利用されているものです。

私の記憶に間違いがなければ、この江副さんは有田町(まち)になって初めての町長も務めらてたと思います。

現在、このお宅は昨年有田町に寄付され、文化財課が管理されています。

その、文化財のお宅で女性懇話会のみなさんが古民家レストランを企画運営されているのです。

お部屋の中はこんな感じ。

お部屋の中はこんな感じ。

火鉢が可愛いでしょ!

机があって、そこにお料理が運ばれてくるのではなく、

お膳で運んでもらえます。

お膳で食事を頂くなんて、お正月でも今はしませんよね。

on y va!は小学校まではお正月親戚の家ではお膳で頂いていました。

(自宅ではそんなすごいことしたことありませんが・・・・)

こじんまりとしていてとても雰囲気のあるお宅です。

実は昨年、ここでラジオの生中継をしてしましました。

この広間に機材を運んで、ここで40分間の番組を・・・・

懐かしい思い出です。

さて、お料理!!

器も楽しんでください。

これらの器も、懇話会メンバーが窯元をめぐって、商社を通して一つ一つ選ばれたものです。

懇話会のメンバーは窯元や商社の奥様が多いので

器の使い方がお上手です。

有田焼は日常食器よりも割烹食器が得意。

だから一般の家庭では丈夫だけれどもどうやって使っていいか迷うようなもののあります。

けれど、ここ、小路庵はお手本のように素敵な使い方をされています。

舌だけでなく、目でも本当に楽しめます。

もちろん!!料理はぴか一!

有田の奥様は料理がお上手。

昨年からは懇話会メンバーで資格を取り、この小路庵で自ら調理されています。

その味付けはまさにプロです。

こんなお母さんがおうちにいる人は本当に幸せ。

(確実に町内の誰かのお母さん、奥さんですが。)

代表の西山美穂子さんはじめ、

懇話会のメンバーは私たちワカゾーの憧れです。

ちなみに、メニュー表もメンバーが書いてらっしゃいます。

<

最後に〆のデザート。

サツマイモのトリュフでした。

半分に切るとサツマイモの黄色とチョコレートの茶色が綺麗です。

次の開店は2月からはじまる

「春の有田雛祭り」の期間中です。

去年はメンバーの方が秘密の場所でとってきた山菜をてんぷらにされていました。

春のほろ苦い、大人の味。

昔、食べたような、今はなかなか味わえない、有田の郷土料理を楽しめます。

春と秋。

有田で素敵な時間を過ごすなら、「小路庵」です!!

ここの誘惑には勝てません・・・・

毎年、2回は必ず行ってしまいます。

ひどい時は3回も、4回も。

この「小路庵」(しゅうじあん)というお店。

普通の古民家レストランではありません。

なんてったって、毎日は開いていません。

有田でイベントがあっている時だけ開いています。

でも陶器市は開いていません。

地元産にこだわっています!!

そしてなんてったって、

「有田町づくりグループ女性懇話会」のメンバーが企画運営しているんです。

一年に何度も通うということは

同じイベント期間中に通ってしまう!ということです。

この古民家、素敵ですよね。

ここのお宅は東洋陶器(現TOTO)の社長も務めらた江副孫衛門さんのお宅だったところを女性懇話会のメンバーが町家の再生として利用されているものです。

私の記憶に間違いがなければ、この江副さんは有田町(まち)になって初めての町長も務めらてたと思います。

現在、このお宅は昨年有田町に寄付され、文化財課が管理されています。

その、文化財のお宅で女性懇話会のみなさんが古民家レストランを企画運営されているのです。

お部屋の中はこんな感じ。

お部屋の中はこんな感じ。火鉢が可愛いでしょ!

机があって、そこにお料理が運ばれてくるのではなく、

お膳で運んでもらえます。

お膳で食事を頂くなんて、お正月でも今はしませんよね。

on y va!は小学校まではお正月親戚の家ではお膳で頂いていました。

(自宅ではそんなすごいことしたことありませんが・・・・)

こじんまりとしていてとても雰囲気のあるお宅です。

実は昨年、ここでラジオの生中継をしてしましました。

この広間に機材を運んで、ここで40分間の番組を・・・・

懐かしい思い出です。

さて、お料理!!

器も楽しんでください。

これらの器も、懇話会メンバーが窯元をめぐって、商社を通して一つ一つ選ばれたものです。

懇話会のメンバーは窯元や商社の奥様が多いので

器の使い方がお上手です。

有田焼は日常食器よりも割烹食器が得意。

だから一般の家庭では丈夫だけれどもどうやって使っていいか迷うようなもののあります。

けれど、ここ、小路庵はお手本のように素敵な使い方をされています。

舌だけでなく、目でも本当に楽しめます。

もちろん!!料理はぴか一!

有田の奥様は料理がお上手。

昨年からは懇話会メンバーで資格を取り、この小路庵で自ら調理されています。

その味付けはまさにプロです。

こんなお母さんがおうちにいる人は本当に幸せ。

(確実に町内の誰かのお母さん、奥さんですが。)

代表の西山美穂子さんはじめ、

懇話会のメンバーは私たちワカゾーの憧れです。

ちなみに、メニュー表もメンバーが書いてらっしゃいます。

<

最後に〆のデザート。

サツマイモのトリュフでした。

半分に切るとサツマイモの黄色とチョコレートの茶色が綺麗です。

次の開店は2月からはじまる

「春の有田雛祭り」の期間中です。

去年はメンバーの方が秘密の場所でとってきた山菜をてんぷらにされていました。

春のほろ苦い、大人の味。

昔、食べたような、今はなかなか味わえない、有田の郷土料理を楽しめます。

春と秋。

有田で素敵な時間を過ごすなら、「小路庵」です!!

ジョイナス有田

2009年11月27日

「特定非営利活動法人ジョイナス有田」さんを訪問しました。

「有田町歴史と文化の森公園」は有田町から指定管理者を受けて管理運営してらっしゃいます。

平成17年5月に特定非営利活動法人の認証を受けられました。

すごいんですよ、ここの団体さん。

特定非営利活動法人の「特定される活動」が17活動あります。

そのほとんどを網羅されているんです。

特に、環境に関しては今年炎の博記念地域活性化事業で「黒髪ネットワーク事業」を行われています。そのなかで「黒髪ネットワーク開設記念黒髪山の清掃登山」を行われていました。

清掃登山は今年はもう終わりですが、木のネームプレート作製は12月に開催されます。

また詳しい日時等はお知らせしますね。

また、フォトコンテストも開催中!!

黒髪山を題材にした写真コンテスト!12月31日〆切りです。

岡本太郎さんの遺作が実は有田にあるんですよ。

巨大なオブジェ。

「花炎」です。

赤い色がなかなか思うような色が出なくて何度もやり直したそうですよ。

実は鯉が住んでいます。

夏祭りやイベント時にはちっちゃな子どもたちが身を乗り出して覗き込んでいます。

焼き物の町だけあって、焼き物で作られたベンチやオブジェが至る所にあります。

このかるた。

「有田いろはかるた」ですが、陶都有田青年会議所が作ったものです。

絵は町内の方に描いてもらったそうです。

私が子どものころにもこのかるたを使った大会があっていました。

歴史と文化の森公園は10年ほど前にあった「炎の博覧会」会場です。

とっても広い芝生の広場は子どもたちがはだしで走りまわって遊んでいます。

この日は曇りで、平日でもあったので誰もいませんでしたが、

日曜、祭日は沢山の親子連れで賑わっています。

「有田町歴史と文化の森公園」は有田町から指定管理者を受けて管理運営してらっしゃいます。

平成17年5月に特定非営利活動法人の認証を受けられました。

すごいんですよ、ここの団体さん。

特定非営利活動法人の「特定される活動」が17活動あります。

そのほとんどを網羅されているんです。

特に、環境に関しては今年炎の博記念地域活性化事業で「黒髪ネットワーク事業」を行われています。そのなかで「黒髪ネットワーク開設記念黒髪山の清掃登山」を行われていました。

清掃登山は今年はもう終わりですが、木のネームプレート作製は12月に開催されます。

また詳しい日時等はお知らせしますね。

また、フォトコンテストも開催中!!

黒髪山を題材にした写真コンテスト!12月31日〆切りです。

岡本太郎さんの遺作が実は有田にあるんですよ。

巨大なオブジェ。

「花炎」です。

赤い色がなかなか思うような色が出なくて何度もやり直したそうですよ。

実は鯉が住んでいます。

夏祭りやイベント時にはちっちゃな子どもたちが身を乗り出して覗き込んでいます。

焼き物の町だけあって、焼き物で作られたベンチやオブジェが至る所にあります。

このかるた。

「有田いろはかるた」ですが、陶都有田青年会議所が作ったものです。

絵は町内の方に描いてもらったそうです。

私が子どものころにもこのかるたを使った大会があっていました。

歴史と文化の森公園は10年ほど前にあった「炎の博覧会」会場です。

とっても広い芝生の広場は子どもたちがはだしで走りまわって遊んでいます。

この日は曇りで、平日でもあったので誰もいませんでしたが、

日曜、祭日は沢山の親子連れで賑わっています。

CSO提案型協働創出事業

2009年08月07日

6日は有田町役場、企画商工観光課まで行ってきました。

CSO提案型協働創出事業の進め方について話してきました。

というか、大先生が話されたんですが。

お互い、時間がないので役割分担。

文書とチラシを作らないといけません。

チラシ・・・・。

センスないからなぁ~

このステキなお花は4日にべんじゃらきっずの子どもたちが作ったものです。

ちなみにこれは小学校の1年生が作りました!

学童保育はプログラムが豊富で毎日何かしらのイベントがあります。

4日はいけばな教室。

今日は川遊びの日です。

CSO提案型協働創出事業の進め方について話してきました。

というか、大先生が話されたんですが。

お互い、時間がないので役割分担。

文書とチラシを作らないといけません。

チラシ・・・・。

センスないからなぁ~

このステキなお花は4日にべんじゃらきっずの子どもたちが作ったものです。

ちなみにこれは小学校の1年生が作りました!

学童保育はプログラムが豊富で毎日何かしらのイベントがあります。

4日はいけばな教室。

今日は川遊びの日です。

CSOの皆様に支えられてのべんじゃら広場

2009年07月31日

往年の有田皿山三味線隊を復活させたい有志の会の事務局の皆さんが昨夜、べんじゃら広場で会議をされていました。

この会には実は私も参加しています。

といいつつ、最近はまったく参加できていないのですが・・・・

このお湯のみ、ステキでしょ!

萌かすみの空湯のみと緑流しの丸湯のみという名前だったと思います。

陶悦窯のおくさまがべんじゃら広場に寄付してくださいました!

実は、べんじゃら広場、お湯飲みがないんです。

洗い場自体ないので、生涯学習センターのお手洗いを使うしかないのが現状ですが。

そんな状態だったので今までは紙コップやプラコップを使っていたのですが、

これではまったくエコではない!

というよりも有田焼の産地なのになんてことなの!

ということです。

私や棚田の皆さんはお気に入りのマイカップを持ってきてらっしゃいます。

ちなみに私のカップは「けいこう窯」さんから頂いた手描きのコーヒーカップ。

三味線隊事務局の陶悦の奥様(私のママ )から聞かれたのは

)から聞かれたのは

「お客さま用の湯飲みはあるの?」

「実はないんですよ」

「理事長さんが良い湯飲みを持ってこられるまで、うちの湯飲みを使ってね。」

「ありがとうございます!」

「カップはon y va!ちゃん用ね。」

なんと太っ腹!!

かっこいいですね。

実は有田町どっとこむの理事長(某有名焼物会社の副社長)も同席してらしたのですが、

苦笑いしながら頭を掻いてらっしゃいました。

理事長からの差し入れもお待ちしております(笑)

コーヒーカップは実は有田方円というブランドで作ってらっしゃるものです。

このシリーズはかっこいいけど、良いお値段がするもので正直に嬉しかったです。

いつか、集めたいな。

青磁のお皿も羊羹つきで頂きました。

ありがとう!ママ!!

こうやって、べんじゃら広場はステキなCSOの皆さんに支えられて運営しています。

この会には実は私も参加しています。

といいつつ、最近はまったく参加できていないのですが・・・・

このお湯のみ、ステキでしょ!

萌かすみの空湯のみと緑流しの丸湯のみという名前だったと思います。

陶悦窯のおくさまがべんじゃら広場に寄付してくださいました!

実は、べんじゃら広場、お湯飲みがないんです。

洗い場自体ないので、生涯学習センターのお手洗いを使うしかないのが現状ですが。

そんな状態だったので今までは紙コップやプラコップを使っていたのですが、

これではまったくエコではない!

というよりも有田焼の産地なのになんてことなの!

ということです。

私や棚田の皆さんはお気に入りのマイカップを持ってきてらっしゃいます。

ちなみに私のカップは「けいこう窯」さんから頂いた手描きのコーヒーカップ。

三味線隊事務局の陶悦の奥様(私のママ

)から聞かれたのは

)から聞かれたのは「お客さま用の湯飲みはあるの?」

「実はないんですよ」

「理事長さんが良い湯飲みを持ってこられるまで、うちの湯飲みを使ってね。」

「ありがとうございます!」

「カップはon y va!ちゃん用ね。」

なんと太っ腹!!

かっこいいですね。

実は有田町どっとこむの理事長(某有名焼物会社の副社長)も同席してらしたのですが、

苦笑いしながら頭を掻いてらっしゃいました。

理事長からの差し入れもお待ちしております(笑)

コーヒーカップは実は有田方円というブランドで作ってらっしゃるものです。

このシリーズはかっこいいけど、良いお値段がするもので正直に嬉しかったです。

いつか、集めたいな。

青磁のお皿も羊羹つきで頂きました。

ありがとう!ママ!!

こうやって、べんじゃら広場はステキなCSOの皆さんに支えられて運営しています。